皆さんこんにちは。

ダンスインストラクターの木下です。

前回の記事「日本人の歩き方はここが変!?歩き方が健康に関わるってホント?」では、私たち日本人の歩き方には特徴があり、クセのない歩き方を目指すことで、美しく体に優しい歩き方ができることをお伝えしました。

今回は「歩くダンス」といわれる社交ダンスから、歩き方への考えを深めていきます。テレビを見ながらできる簡単なエクササイズもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

社交ダンスでは足の裏に名前がある?

社交ダンスでは驚くことに、足の裏がいくつかの部位に分かれ、それぞれに名前がつけられています。これによって、ステップごとの足のつき方を細かく指定しているのです。

いくつか代表的なものをご紹介します。

トー:つま先のこと

ボール:親指の付け根周辺

ヒール:かかと部分

インサイドエッジ・アウトサイドエッジ:足の裏の内側と外側

フラット:足の裏全体で着地すること

最後の「フラット」のように、社交ダンスの教科書では、足のつき方が上記の名称を使って書かれています。「トー・ヒール」となっていたら、つま先からかかとの順番でつくことをいいます。

社交ダンスの種目で変わる歩き方の種類

社交ダンスの業界では、10ダンスという言葉があり、10のジャンルが存在します。

ラテンでは、ルンバ・チャチャチャ・サンバ・パソドブレ・ジャイブ

スタンダードでは、ワルツ・タンゴ・スロー・クイック・ウインナーワルツです。

10ダンスには、ジャンルごとにルーツや特徴があり、歩き方も大きく変わります。

ラテンのルンバとパソドブレを例にすると、ルンバのルーツは南アメリカの奴隷文化と言われています。歩き方の特徴は、つま先を伸ばし、指の先が床から離れないように引きずるように歩きます。これは奴隷の足枷をイメージしているそうです。

一方パソドブレのルーツは、スペインの闘牛士からきており「エスパーニャ・カーニ」という行進曲に合わせて踊ります。歩き方の特徴は骨盤を前に出し、かかとから着地して勇ましく歩きます。

このように歴史からさまざまな歩き方を習得できるのも、社交ダンスの醍醐味です。

簡単にできる!内腿エクササイズを紹介

それでは最後に、歩くのに必要な筋肉を簡単に鍛えられる方法をご紹介します。鍛えたい箇所は山ほどあるのですが、今回は私が特に重要と考える内腿の筋肉にフォーカスします。

私たち日本人が歩く時の特徴として、すり足や内股があります。これを続けることで腿の前や外側の筋肉が発達してしまい、O脚になったり腿が太くなったりします。

美しい歩き方や姿勢で重要な筋肉は、腿の内側と裏側(ハムストリングス)です。テレビを見ながらできるので、ぜひやってみてください。

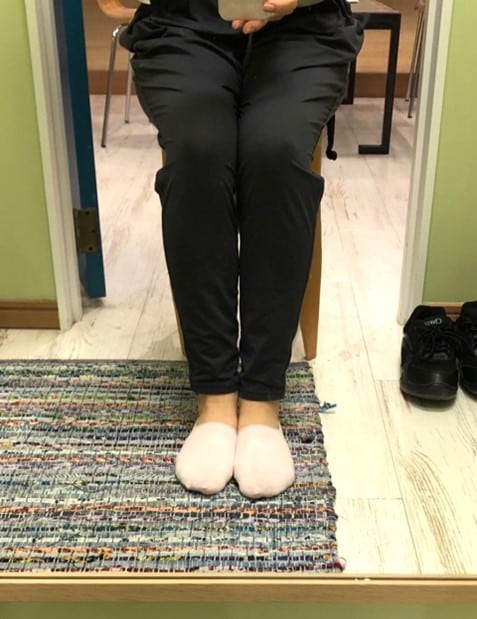

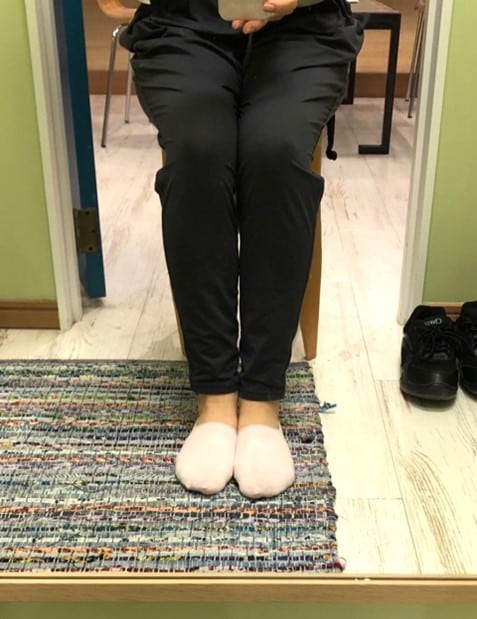

【かんたん!内腿エクササイズ】

1.椅子に浅く腰かけ、背中を伸ばして座ります

2.内くるぶし、膝、内腿をぴったりくっつけます

これだけでも内腿の筋肉が使えています。ちょっとキツイと思う方もいるかもしれません。

3.左右の腿をさらにくっつけるような意識で、内側にリズムよく力をかけます(見た目からはわからない程度の力で大丈夫です。例えるなら、水風船をつぶれないように左右から押すイメージ)

4.腿の間にこぶしやゴムボールなどを挟み、内側にリズムよく力をかけます

以上がお家で簡単にできる内腿の鍛え方でした。

見た目からは動きの少ないエクササイズですが、筋トレは繰り返し行うことで、目的の筋肉を意識できるようになっていきます。意識ができれば、使うこともできるということです。

まとめ

以上、社交ダンスの歩き方から効果的なエクササイズまでご紹介しました。

「歩く」というテーマから、社交ダンスを少しでも知っていただけたら嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。