柴山です。今回は、熱中症について4回に分けてお伝えします。

熱中症のメカニズム

熱中症を予防するためには、熱中症のメカニズムを知り熱中症の危険性が自分にどれだけあるのかを理解することが大切です。

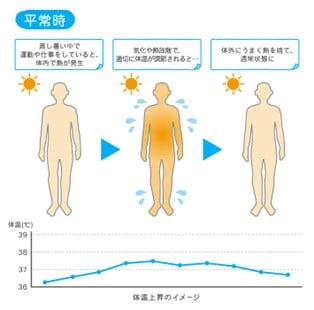

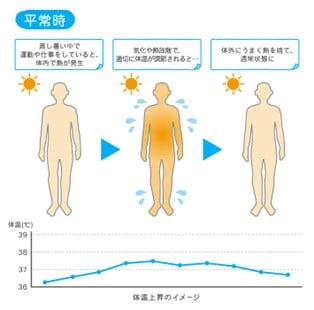

人は運動や仕事などで体を動かすと、体内で熱が作られ体温が上昇します。体温が上がったときは汗をかくこと(気化熱)や体の表面から空気中に熱を逃がす事(熱放散)により、体温調節をしています。平常時はこうした体温調節がうまく行われるため、人の体温は36℃から37℃くらいに保たれています。

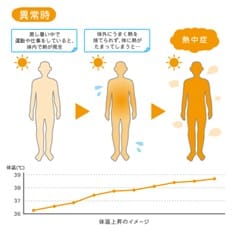

しかし、気温や湿度が高い環境で激しい運動を行うと、体内で作られた熱をうまく外に逃がすことができなくなり、そのような環境下でいつも以上に運動や活動を続けると、体がどんどん熱くなり、汗をかいて体の水分や塩分が減っていきます。そうなると、体内の血液の流れが悪くなり、体の表面から空気中に熱を逃がすことができなくなり、汗もかけなくなっていきます。このように体温調節がうまくできなくなると、体の中に熱がたまって体温が上昇します。

脳を含む重要な臓器は、37℃以下で一番働き、体温が高くなると機能しにくくなります。また、汗をかいて体から水分が減少すると、筋肉や脳・肝臓や腎臓などに十分に血液がいきわたらないため、筋肉がこむら返しを起こしたり、意識を失ったり、肝臓や腎臓の機能が低下したりします。こうして体の調子が悪くなり熱中症が引き起こされます。

熱中症になりやすい人

熱中症の発生には体調や健康状態が影響します。体調が悪いときや体温調節機能が弱っているときは、いつもより熱中症の危険性が高いです。自分の体調や今いる環境を確認することが大切です。また、体温調節機能が十分に発達していない子供や、脱水が進んでも喉の渇きを感じにくくなる高齢者なども熱中症になりやすいので注意が必要です。また、暑さに慣れていない人も熱中症に注意しましょう。暑さになれる(暑熱順化)には、個人差もありますが、数日から1週間かかります。それまでは汗を上手にかくことができず、体温が上がりやすいので注意が必要です。

熱中症になりやすい人(からだ・行動)

・脱水症状にある人

・乳幼児、高齢者

・体に障害のある人

・肥満の人

・過度の衣服を着ている人

・普段から運動をしていない人

・暑さに慣れない人

・病気の人、体調の悪い人

熱中症発生のメカニズムを知り、適切な予防・対策を心掛けましょう。

熱中症は体温調節機能がうまく働かなくなり、体の中に熱がたまり体温が上昇することで生じます。高温多湿な環境下でははもちろん、室内でも熱中症の危険性が高くなることがあります。体の中に熱をためないように、気温や湿度を理解し、衣服を工夫して暑さを調整しましょう。また水分補給をこまめにしたり、バランスの良い食事や十分な睡眠をとるなど、暑さに負けない体づくりを心掛けていきましょう。

熱中症の症状

・めまいや顔のほてり

・筋肉痛や筋肉のけいれん

・吐き気や頭痛、体のだるさ

・汗のかき方がおかしい(拭いても拭いても汗が出る、もしくは全く汗をかかない)

・体温が高い、皮膚の異常(皮膚を触るととても熱い、皮膚が赤く乾いている)

・呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない

・水分補給ができない

少しでも熱中症のサインに気づいたら、症状を悪化させないためにも上手な水分補給と塩分補給をしましょう。もし、熱中症かなと思ったときは①すぐに医療機関へ相談、救急車を呼ぶ②涼しい場所へ移動する③衣服を脱がし、体を冷やし体温を下げる④水分や塩分を補給する

このような症状が出ないよう日ごろから熱中症の予防と対策を行いましょう。