福岡です。今回はM&Aの際に知っておきたい持ち株比率の知識です。

基本的には100%譲渡が前提、しかし、譲渡する理由・目的によっては100%譲渡以外もありえる

会社を譲渡する理由は様々です。

・社内に後継者がいない、会社を存続するために事業承継をしたい

・自社だけでは企業の拡大が難しくなってきたので、良いパートナーと組みたい

・自分(オーナー兼社長)はまだ若いけど、新しい事業に挑戦したいので他の方に任せたい

など、例を挙げると色々とあります。

ただ、M&Aで企業を譲渡する理由で一番多いのは、やはり後継者不在・事業承継です。後継者不在・事業承継が理由で企業を譲渡するときは、基本的に持株比率100%の譲渡を前提とします。元のオーナー経営者に株式を一部でも残してしまうと、「手元に残った株式はどうしようか」となりますよね?ですので、100%の株式を譲渡することが一般的です。

一方、自分は社長として引き続き頑張りたいけど、良いパートナーと組んで会社をより成長させたい!という場合、100%の株式を譲渡してしまうと、いわゆる「雇われ社長」という立場になるので、この場合は100%譲渡をしない方がいいという判断もあるかもしれません。

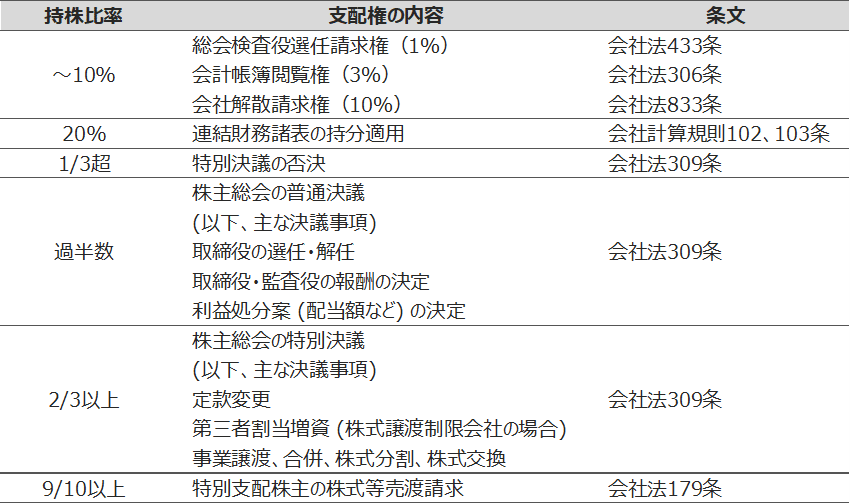

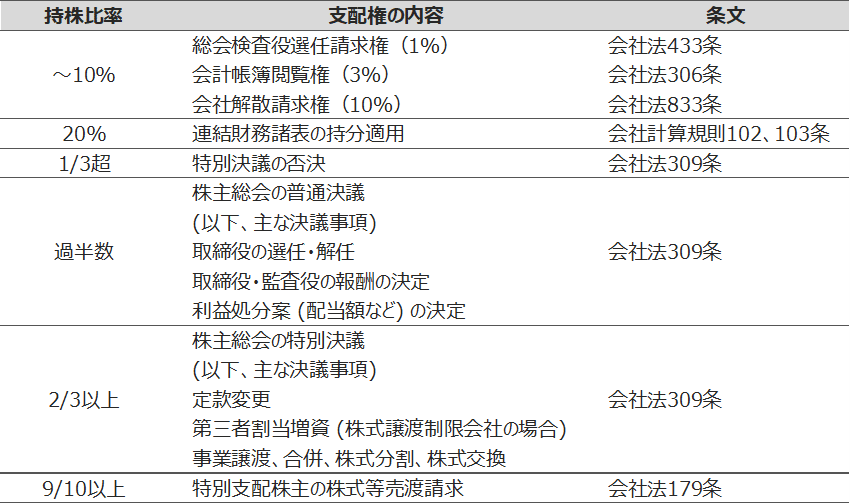

持株比率ごとのによってできること

ここでの話は、元のオーナー経営者が持株比率100%という前提の話です。株式が分散している場合(少数株主が存在するとき)の話は後段で話させていただきます。

「どのくらいの株式を譲渡するのが良いか?」

これを考えるためには、持株比率によって可能なことを理解していく必要があります。売り手目線でも、買い手目線でも重要です。

買い手としては2/3以上の議決権を最低でも取得したい

M&Aを積極的に検討している買い手は少なくとも2/3以上は取得したいです。2/3以上あれば特別決議が決議できます。そもそもM&Aは「経営権の取得」ですので、その意味でも2/3以上は必要ですね。

事業承継案件では売り手・買い手ともに100%譲渡で意向一致する場合が多い

売り手としては、株式が一部手元に残ったままでは事業承継が完全に完了したとは言い難いので、全株式譲渡したいことが一般的です。

また、買い手としてもM&Aをするのであれば議決権を確保が前提であり、100%子会社化するためにも100%譲渡を希望するケースが多いでしょう。

過半数譲渡→100%譲渡という二段階譲渡もケースとしてありえる

例えば、売り手オーナーが社長として残る場合、社長のモチベーション維持のために半数程度の株式を社長に残すことも考えられます。その後の社長の努力の結果、企業価値が向上すれば、残りの株式をより高値で譲渡することができます。

少数株主が存在するときは基本的に集約が必要

株式が分散し少数株主が存在する場合は、集約するのが一般的です。集約を求めるのは売主であるオーナー経営者ではなく買い手企業である場合が多く、集約を前提にしないと話が進まない場合もあります。

業歴が長い企業ほど、過去の相続などで株主が分散している場合が多いです。「株式の変遷を追えない」は中小企業M&Aで起こりえる代表的な論点です。将来M&Aの可能性がある場合は、早めに一度整理しておくことを強くおすすめします。

少数株の集約方法

基本的には、筆頭株主による任意の買い集めをします。例えば、株主がオーナー経営者含めて5名存在する場合、オーナー経営者が他4名から株式を買い取り、買取後にすべての株式を買い手企業に譲渡します。

譲渡企業自身による買い集め(自己株買い)も方法としては検討できますが、会社法に則った手続きが必要で手間がかかる印象です。

中小企業M&Aは友好的に進めることを前提としたいので、任意の買い集めで何とか話をまとめたいですが、難しい場合は「強制的な方法」の検討も必要かもしれません。

強制的な方法としては以下があります。

- 5年以上所在不明株主の株式の売却

- 株式併合などの仕組みの活用

- 9割以上の単独株主による売渡請求

ここでは、「こんな方法もあるんだ。」程度で理解いただいて、実際に必要になるときは専門化に相談しながら進めましょう。